|

Note individuelle

: |

Famille des libraires de Rouen, protestants pourchassés

voir aussi : https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_des_Juifs_de_Rouen

Grands soupçons d'abjurations consécutives : JUIF > PROTESTANT > CATHO

---------------

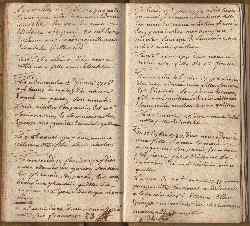

SCARRON APARU A MADAME DE MAINTENON et les Reproches qu'il lui fait, sur ses amours

avec Louis le Grand. A Cologne, Chez Jean le Blanc. M.DC.XCIV [1694]. In-12 de 136 p., y

compris un front. gravé, mar. r. jans. (A Motte.)

Cote : Rothschild 1690 [V, 8, 59] Réserver

SCARRON APARU A MADAME DE MAINTENON et les Reproches qu'il lui fait, sur ses amours avec Louis le

Grand. A Cologne, Chez Jean le Blanc. M.DC.XCIV [1694]. In-12 de 136 p., y compris un front. gravé, mar. r. jans.

(A Motte.)

Ouvrage rédigé en français

Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits

Conditions d'accès

Communication exceptionnelle, soumise à l’autorisation du directeur du département, sur demande motivée.

Présentation du contenu

Le frontispice représente « la Maintenon » assise devant sa table de toilette et tenant un chapelet. Derrière elle on voit Scarron,

sous les traits d'un nain, une torche à la main, puis trois personnages du Roman comique : Ragotin, La Rancune et La

Rapinière.

Un passage du journal ms. de l'avocat Ant. Bruneau, cité par M. Brunet, nous apprend que, au mois de novembre 1694, un

imprimeur nommé Rambault, de Lyon, qui travaillait chez la veuve Charmot, à Paris, et un garçon relieur, nommé Larcher,

furent pendus pour avoir imprimé ou débité un libelle contre Mme de Maintenon. Plusieurs autres furent condamnés aux galères

pour le même fait. Au mois de décembre suivant, la peine capitale fut encore prononcée contre un garçon libraire nommé

Chavance, qui ne dut son salut qu'à l'intervention du P. La Chaise, avec qui il était, dit-on, apparenté. La veuve Cailloué, de

Rouen, impliquée dans la même affaire, mourut à la Bastille ; la veuve Charmot et son fils encoururent, eux aussi, les rigueurs

de la justice.

Exemplaire NON ROGNÉ.

Belles-lettres — Romans — Romans français — Romans historico-satiriques

Bruneau (Antoine), avocat (1694)

Cailloué (Jacques) • Sa veuve est enfermée à la Bastille (1694)

Charmot (La veuve), imprimeur à Paris (1694)

Chevance, garçon libraire à Paris, poursuivi en 1694

La Chaise (Le P.) • cité (1694)

Larcher, ouvrier relieur, pendu en 1694

Le Blanc (Jean), libraire imag. à Cologne (1694)

Louis XIV • Détails historiques. Scarron aparu à Mme de Maintenon (1694)

Maintenon (Françoise d'Aubigné, marquise de) • Scarron aparu à Mme de Maintenon (1694)

Motte (A.), relieur à Paris

Rambault, compositeur d'imprimerie, pendu en 1694

Scarron (Paul) • Scaron aparu à Mme de Maintenon (1694)

--------------

Titre : Archives de la Bastille : documents inédits. Règne de Louis XIV (1687 à 1692) / recueillis et publ. par François Ravaisson Mollien,...

Éditeur : A. Durand et Pedone-Lauriel (Paris)

Date d'édition : 1866-1904

Contributeur : Ravaisson-Mollien, François (1811-1884). Éditeur scientifique

Contributeur : Ravaisson-Mollien, Louis (1851-1922). Éditeur scientifique

Sujet : France -- 1643-1715 (Louis XIV)

Sujet : France -- 1715-1774 (Louis XV)

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34019361b

Type : monographie imprimée

Langue : français

Format : 19 vol. ; in-8

Droits : Consultable en ligne

Identifiant : ark:/12148/bpt6k69594x

Source : Bibliothèque nationale de France, département Centre technique du livre, 8-La29-26

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 15/10/2007

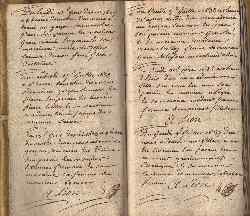

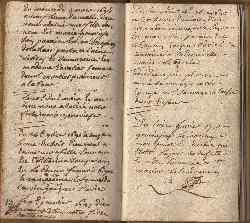

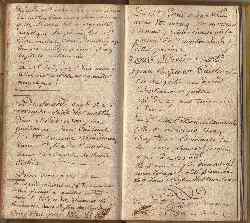

DUMESNIL. 29

faire voir avec le manuscrit, cependant sans donner le billet à la

Roblinel; vous pouvez la voir de la part de Chavance, lui demander son manteau, quelque linge, le louis d'or qu'il demande, et

la prier de pourvoir aux autres choses qu'il mande ; mais surtout

il ne faut pas lui donner ce billet, qui peut nous être nécessaire,

vous nous le rendrez quand vous l'aurez examiné. (B. N.)

PONTCHARTRAIN A M. DE LA REYNIE.

10 octobre 1694.

En recevant votre lettre, j'ai envoyé à Rouen un ordre du Roi,

pour faire arrêter la veuve Caillouè1

et Dumesnil, libraires, et j'écris

à M. d'Ormesson d'en charger M. Auzillon; je lui mande aussi de

faire faire la perquisition des livres défendus et des livres et papiers qui pourront servir à prouver le mauvais commerce de ces

gens-là. (A. N.)

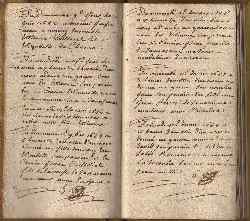

LE MÈME A M. D'ORMESSON, INTENDANT DE ROUEN.

10 octobre 1694.

On instruit, à Paris, le procès à des imprimeurs et libraires, ac -

cusés de l'impression et du débit qu'ils ont fait de libelles et de

livres défendus. Dans l'instruction, il a été trouvé des preuves

contre la veuve d'un libraire de Rouen, appelée la veuve Caillouè,

et contre Dumesnil, imprimeur de Ia même ville, ce qui a donné

lieu à un décret; comme Auzillon est parti aujourd'hui de Paris

pour conduire à Rouen Ia nommée La Hogue, et qu'il pourra ramener Dumesnil et la veuve Caillouè, j e vous envoie Tordre pour les

faire arrêter et les faire remettre à Auzillon.

ll faudra aussi que vous fassiez faire perquisition dans leurs maisons, des libelles, des livres de la R. et des lettres, missives et autres papiers qui puissent servir à la preuve de leur mauvais commerce, et Ies envoyer avec eux après les avoir fait parapher au

désir de l'ordonnance ; il se pourrait faire que ces gens auraient

été avertis, et en ce cas, il faudrait se contenter de la perquisition

de leurs maisons et de leurs papiers, en attendant une occasion

favorable de les arrêter. (B. N.)

1. Les Caillouè étaient de bons libraires de Rouen et zélés protestants; plusieurs

s'étaient réfugiés h l'étranger en 1685, mais Pierre Caillouè, mari de cette prisonnière, était resté à Rouen, où il mourut en 1678. Sa veuve avait continué le commerce de Ia librairie*

-----------

Les études sur la place des femmes dans le milieu éditorial à l’époque moderne ont mis en évidence l’importance de la participation féminine à la fabrication et au commerce du livre et notamment le rôle des veuves qui, à Paris comme à Londres, Lyon ou Anvers, continuent à gérer la boutique et l’atelier typographique, souvent avec leurs enfants. Rouen, troisième pôle éditorial du royaume, en est un bon exemple, comme il a été démontré par les recherches de Jean-Dominique Mellot1. La communauté des imprimeurs-libraires rouennais, fondée en 1579, connaît une croissance rapide dans la première moitié du XVIIe siècle : 71 maîtres sont dénombrés en 1600, 150 en 1640, 184 en 1660, avant que la crise de l’édition ne fasse sentir ses effets sous le règne de Louis XIV2.

3 La BMR conserve 52 cartons de notes prises par Édouard-Benjamin Frère consacrées aux imprimeurs de (...)

4 BMR, ms. m 213, 113, à partir de ADSM, 2 G 2609.

5 ADSM, G 6802; BMR, ms. m 213, 119.

6 BMR, ms. m 213, successivement 139, 127 et 125.

7 Charles de Beaurepaire, Recherches sur l’introduction de l’imprimerie à Rouen, Rouen, impr. H. Boi (...)

8 BMR, ms. m 213, 120 et 130.

9 BMR, U 2647 ² (Rés.), Charles Estienne, Le Guide des chemins de France et Les voyages de plusieurs (...)

10 BMR, ms. m 213, 130. Elle imprimait « rue de l’Orloge, à la Grande Nef » ; elle figure dans un arr (...)

2Au XVIe siècle, peu de femmes apparaissent dans le registre des comptes de la communauté, mais il suffit d’aller au-delà des archives comptables, et notamment dans les archives ecclésiastiques et notariées, pour reconsidérer l’impression d’un monopole masculin3. Les fabriques passent en effet de nombreuses commandes aux imprimeurs et les paiements permettent de découvrir leurs noms, déjà à partir du XVe. Selon les archives du chapitre cathédral, la veuve de Sandrin Dupont loue une échoppe au portail des Libraires pour cent sols en 1478-14794 ; en 1571, la fabrique de Saint-Laurent, donne « A la femme de Georges Jouenne, libraire, pour avoir fait les quatre centiers de cuir aux livres, soixante sols5 ». Signalons aussi Barbe Geneviève, veuve de Richard Petit, au Portail des Libraires, ainsi que Madeleine Hommet, femme de Claude Le Roy, qui tient avec son mari la première échoppe en haut des degrés du Palais en 1533, comme le fait Anne Prudhomme, femme de Martin II Lemégissier, en 15886. En 1563-1566, la fabrique cathédrale paie cent sols « à la veuve de Burges, femme de deffunct Mallard, libraire, pour un messel qui sert au dimanche sur le maître-autel7 ». La veuve de Guillaume Laignel est présente au portail des libraires de 1573 à 1581. La veuve de Thomas Mallard succède à son mari en 1597, tenant une boutique devant le Palais8, à « L’Homme armé ». Actives dans le commerce du livre, les femmes sont aussi présentes dans l’édition : en 1553, la veuve de Jehan Petit imprime, sur commande de Martin Lemesgissier, éditeur renommé, Le guide des chemins de France de Charles Estienne9, le premier livre imprimé par une femme à Rouen et, vers 1580, la veuve de Robert Mallard imprime Maistre Pierre Pathelin de nouveau receu et mis en son naturel avec le blason et loyer des fausses et folles amours10.

11 Jean-Dominique Mellot, op. cit., p. 53.

12 Roméo Arbour, Dictionnaire des femmes libraires en France, 1470-1870, Genève, Droz, 2003.

13 Jean-Dominique Mellot, op. cit., p. 44-47.

3Au XVIIe siècle, la présence des femmes dans le milieu éditorial rouennais devient plus importante, et cette réalité, tout à fait exceptionnelle dans le contexte normand, et plus généralement national, s’explique aussi par l’organisation du travail dans la communauté des imprimeurs rouennais, fondée sur la cellule familiale et sur une stricte endogamie de métier. Les grandes familles rouennaises dominent le métier pendant des décennies : les Besongne (dès 1601), Berthelin, Maurry, Machuel, Le Boullenger, Le Prévost, Behourt, Jore, Vaultier, Cailloué, Delamotte, Tieucelin… En 1600, les 73 professionnels du livre se répartissent en 56 familles ; en 1643, le rapport est encore de 107 noms pour 179 représentants ; il tombe à 90 pour 201 en 1660, et à 71 pour 188 en 1670. Chaque famille fournit ainsi près de trois des siens au métier, sans compter les enfants, garçons et filles, associés dès leur plus jeune âge aux activités de leurs parents. Selon un sondage de 1643, au moins 62 enfants, appartenant à la famille du maître, sont employés dans les ateliers de typographie11. Entre 1600 et 1700, une soixantaine de professionnelles du livre sont recensées à Rouen, dont près de trente ont dirigé un atelier d’imprimerie, le plus souvent à la mort de leur mari12. Cette évolution se situe dans le cadre du développement de l’imprimerie rouennaise, qui passe de 73 éditeurs-imprimeurs en 1585 à 184 en 166013.

14 ADSM, 5 Ep 923.

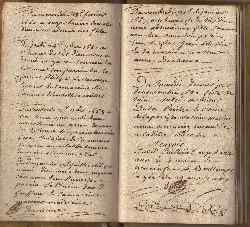

4Enfin, les comptes de la confrérie Saint-Jean-Porte-Latine, établie au prieuré Saint-Lô depuis la fin du Moyen Âge permettent de découvrir de nombreuses femmes associées aux métiers du livre14. Fondée au XVe siècle, la confrérie a vu les imprimeurs y rejoindre les libraires avant 1515, sous la protection traditionnelle de saint Jean l’Évangéliste, à proximité immédiate du Parlement qui constitue au XVIIe siècle le pôle incontesté de l’édition rouennaise. Le registre est constitué de trois tables alphabétiques couvrant les années 1632-1665, 1665-1712 et 1729-1730.

5Le premier alphabet contient 455 paragraphes, dont 119 mentionnent des femmes, soit 26 % du total. La plupart des libraires-imprimeurs sont inscrits pour eux et leur épouse et, généralement, les veuves continuent à cotiser. La cotisation moyenne était dans l’ensemble minime, souvent comprise entre trois et cinq sols. La dévote Marguerite Hamillon, « vesve de Robert de Rouves s’est rendue le neuviesme de janvier 1642 et a donné soixante sous pour son entrée et pour le drap de corps » ; en 1643, « Marguerite Mirey veuve de feu sieur de Beauvais a donné trente sols » et Romain Louvet et sa femme ont donné dix sols et un nécessaire d’argent, et ensuite quinze sols. À l’inverse, « la vesve Le Locu [Marguerite Le Brument] a promis bailler quinze sols pour tout ce qu’elle n’a fait ». Elle devait toujours quatre ans de cotisation en 1660. On peut également découvrir que le libraire Bonaventure Le Brun et sa femme ont donné cinq sols, mais que « la femme dudit Le Brun [Catherine Ancel] s’est faict rayer de la confrérie » en 1660. Catherine Guilbert femme de Julien Courant a quant à elle « été renvoyée avec son mari », sans doute pour défaut de cotisation, avant d’être réintégrée après 1657. La pauvre Isabeau Loyselet, « vesve de feu Salomon Humelin », a dû se contenter d’un sol de cotisation en 1633.

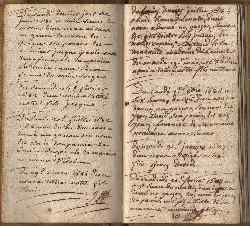

6Le deuxième alphabet (1665-1712) voit le renforcement de la présence des femmes dans la confrérie : 114 paragraphes, sur 288, les mentionnent, soit près de 35 % du total des confrères. Beaucoup de veuves sont inscrites, s’acquittant de versements modestes (deux à cinq sols), mais certaines d’entre elles semblent connaître de véritables difficultés économiques. Ainsi, Anne Oursel « ne paye mortuaire » ; Barbe Boulart, veuve de Thomas Ouin, est « rayée pour ne vouloir payer ce 16e décembre 1666 » ; Geneviève Auber, femme du sieur Blampain, « ne paye les obits » ; Marguerite Jore, veuve de Jean Lallemant, est « biffée faute de paiement » ; Marguerite du Souillet est également « rayée pour n’avoir voulu payer » le 28 août 1671.

7Le dernier alphabet (1729-1730) mentionne 18 femmes, dont 5 veuves, sur un total de 54 confrères, soit exactement le tiers du total. Mais l’absence de commentaires, en dehors du nom du cotisant et du montant dont il s’est acquitté, ne permet pas d’en tirer de conclusions plus poussées. Dans l’ensemble, le registre de la confrérie prouve l’investissement croissant des femmes dans le monde du livre rouennais au XVIIe siècle. Le fait qu’un tiers environ des confrères soient des femmes est tout à fait remarquable dans la mesure où les statuts corporatifs excluent ces dernières des responsabilités au sein de la communauté de métier.

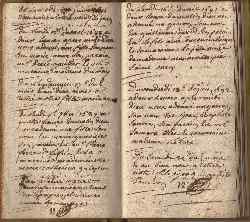

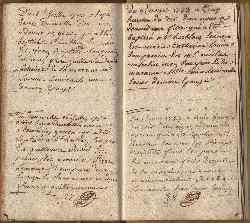

Les tracasseries se multiplient contre les libraires protestants au début des années 1680. Jeanne Cailloué, veuve d’Olivier III de Varennes (décédé en 1677), reçoit ainsi la visite de la police le 10 mai 1685, qui admet qu’elle n’est détentrice d’aucun livre interdit, « excepté plusieurs livres de la R. P. R. que ladite veuve a dit luy estre permis de vendre comme tous les autres libraires40 ». Mais, après la révocation de l’édit de Nantes (18 octobre 1685), les imprimeurs protestants doivent abjurer pour pouvoir continuer d’exercer leur métier et certaines femmes libraires choisissent l’exil. C’est le cas de Suzanne Remy, veuve de l’imprimeur protestant Jacques Lucas (décédé au début de 1683), ou de Jeanne Cailloué, qui vendait à Rouen et à Paris, où son défunt mari était un des libraires du temple de Charenton. Elle fait réaliser en hâte l’inventaire de ses biens devant notaire et dresser l’état de ses livres dans ses deux boutiques parisiennes. Elle passe ensuite vraisemblablement à Londres où l’un de ses frères était déjà établi et où une partie de son fonds est apparemment mis en vente en 169941. D’autres femmes continuent à vivre à Rouen, mais restent attachées à leur foi, comme Anne Papavoine, femme de Laurent I Dumesnil, qui, au début du XVIIIe siècle, refuse de payer les cotisations de la confrérie Saint-Jean-Porte-Latine42. Le cas le plus tragique demeure celui d’Anne Le Febvre, veuve de Pierre I Cailloué. La vente après décès de feu Pierre I Cailloué, en 1679, avait rapporté 6 762 livres, mais les biens de sa veuve, en 1695, sont estimés à seulement deux cents livres, incluant les livres de ses enfants, locataires de la même maison. Trente paquets de « livres de religion », soit plus du quart du stock avait en effet été retirés par le procureur du roi au bailliage et présidial, présent au moment de l’inventaire. Accusée d’impression et de diffusion de libelles et livres défendus, elle est arrêtée en octobre 1694 et meurt à la Bastille le 21 novembre suivant43. Sa fille, qui l’accompagnait à la Bastille, est enfermée dans un couvent :

44 http://expositions.bnf.fr/livres/bastille/xml/bnf_book_textes.xml. Le texte original présente une (...)

Du lundi vingtième de janvier [1695], à dix heures du matin. Monsieur Desgrais est venu, ayant apporté un ordre du roi envoyé par Monsieur de Pontchartrain pour lui remettre la demoiselle Cailloué, fille de la Religion et de la ville de Rouen, dont sa mère, la veuve Cailloué, est morte ici, prisonnière et de la Religion. Et cette demoiselle, qui n’était venue que pour suivre et servir sa mère, et n’ayant resté auprès d’elle en arrivant ici que par l’approbation de Monsieur de La Reynie, après la mort de sa mère, il a aussi trouvé à propos qu’on la retînt sans voir personne jusqu’à nouvel ordre. N’y ayant point eu du tout d’ordre du roi ni du ministre pour elle pour la rester, et l’intention de Monsieur de La Reynie n’a été que pour la faire transférer par M. Desgrais pour la mettre dans le couvent de Nouvelles converties, en cette ville44.

Anne Le Febvre, veuve de Pierre I Cailloué, imprimeur-libraire de 1679 à 1683, libraire de 1684 à 1694.

Madeleine Pantin, femme de Jean Cailloué épousé en 1672.

Anne Le Febvre veuve de Pierre Cailloué (1688)

---------------

CALCULUS. De là le fr. caillou, le patois norm. Caillouet, petit caillou.

Jean Caillouè , -imprimeur à Rouen, avait pour marque un noyer contre

lequel des enfants jetaient des pierres, avec cette devise : Je suis toujours Caillouè t (lapidé). Il était persécuté comme protestant. Cayeux a

la mème racine et signifie une très-petite moule qui se confond avec les

galets, les cailloux.

Jean Cailloué (1646-17..)

Pays

France

Sexe

masculin

Naissance

15-04-1646

Mort

17..

Activité commerciale

Imprimeur libraire

Note

Imprimeur-libraire. - Fils du libraire protestant rouennais Jacques Cailloué. Reçu maître à Rouen en déc. 1654, il ne s'établit que vers 1672 à Dieppe. Réfugié à Londres à la Révocation de l'édit de Nantes, il y exerce comme "libraire françois" jusqu'en 1701 au moins

Autre forme du nom

J. Calloüe (1646-17..)

Pierre Cailloué (1641-1679)

Pays

France

Sexe

masculin

Naissance

29-09-1641

Mort

19-08-1679

Activité commerciale

Imprimeur libraire

Note

Libraire. - Fils et successeur du libraire de Rouen Jacques Cailloué. De confession calviniste. Reçu maître dès déc. 1654, ainsi que son frère Jean Cailloué, il s'établit vers 1662. Décédé à Rouen le 19 août 1679. Inventaire après décès 20 sept. 1679 ; vente après décès 6 nov. 1679. Sa veuve lui succède

Autres formes du nom

Pierre I Cailloué (1641-1679) Pierre Cailloué I (1641-1679) Pierre Cailloué 1 (1641-1679)

ISNI

ISNI 0000 0000 6645 6140

---------

H Jacques Cailloue

Décédé avant octobre 1664

Union(s) et enfant(s)

Marié le 26 février 1634, Rouen, Seine Maritime, Normandy, France, avec Marie Villequier ca 1604- dont

F Jeanne Cailloue

H Jean Cailloue

F Anne Cailloue

F Marguerite Cailloue

H Jacques Cailloue

H Pierre Cailloue †1679

F Marie Cailloue

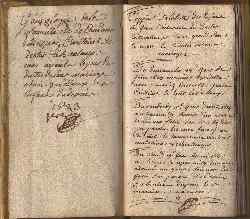

voir : Les formules épistolaires en français aux XVIIe et XVIIIe siècles dans les lettres des réfugiés protestants (Huguenot Library F/AF et F/CA)

French epistolary formulae in the seventeenth and the eighteenth centuries in the letters of the Protestant refugees (Huguenot Library F/AF and F/CA)

Ryo Nakagawa

https://doi.org/10.4000/linx.9600

--------------

Reference Number

HUGUENOT LIBRARY/F/CA

Title

Caillouel family

Date

1540-1720

Description

Title deeds, leases and other papers of Caillouel and allied families, 1540-1686.

Notarial instruments, etc, 1586-1685.

Papers concerning export from Rouen to London, 1674-1677.

Correspondence of Isaac Caillouel, senior, in England, 1686-1694.

Isaac Caillouel, junior, as executor of his father.

Business accounts of Isaac Caillouel, junior.

Letters to Isaac Caillouel, junior.

Other papers of Isaac Caillouel, junior.

Extent

5 boxes and 1 volume

AdminHistory

Isaac Caillouel, senoir, was a merchant in Rouen until he left for London in November 1686, followed shortly by his wife. His family had had a thriving business, including trade in cloth with London, and based first in the Rue du Figuier, and then the Rue St. Etienne des Tonneliers. He brought with him to his new address in Quaker Street, Spitalfields, over six hundred deeds and papers relating in the main to properties owned or leased in Rouen or the neighbourhood. He died in September 1694 leaving a son and a daughter.

Isaac Caillouel, junior, his son, continued his father's business, forming a partnership with his cousins Abraham and Louis Dugard in 1698. There are a number of letters from Gideon Vincent of Rouen who appears to have acted as agent for Caillouel there. A small account book dated 1707 records transactions with the Sword Blade Company, and there is a draft prospectus of a company for improving the cultivation of hemp.

Acquisition

Donated by Mrs Solly of Wimborne, Dorset, 1942.

-----------

Isaac CAILLOUEL. - Une ferme de 9 acres de terre à Ste-Marie-des-Champs.

------------

Voir : Rouen en 1650 - Carrefour des conflits - thèse de Baptiste Etienne

-----------

Voir : La sociabilité en France et en Grande-Bretagne au siècle des Lumières. Tome III:

-----------

Voir : The registers of the French Church, Threadneedle Street, London

|

CAILLOUËL

Jean, Jehan

- 2 816

CAILLOUËL

Jean, Jehan

- 2 816

CAILLOÜEL, CAILLOUÈ, CAILLOUËL, CAILLOUET, CAILLAUX? ? ( ? - ? )

LEBOULLENGER Ester ( 1599 - ? )

CAILLOUËL Ester ( 1624 - ? )

CAILLOUËL Jean ( 1625 - ? )

CAILLOUËL Isaac ( 1627 - ? )

CAILLOUËL Pierre ( 1629 - ? )

CAILLOUËL Étienne ( 1632 - ? )

CAILLOUËL Jean ( 1633 - ? )

CAILLOUËL Anne ( 1634 - ? )

CAILLOUËL Suzanne ( 1637 - ? )

CAILLOUËL Romain, Alexandre, Jules ( 1837 - 1922 )

DUVAL Angélique ( 1834 - 1904 )

DESSEZ Albert ( 1851 - 1923 )

DESSEZ Philippe, Eugène, Albert ( 1899 - 1922 )

DESSEZ Juliette, Emilie, Léonie ( 1900 - 1958 )

CAILLOUËL

Marie Catherine Louise

CAILLOUËL

Marie Catherine Louise

CAILLOUËL Gil, Jérôme, Jean Baptiste ( 1721 - ? )

LAMIRAULT Claude Catherine ( ~ 1724 - 1763 )

LEQUESNE Jacques ( ? - ? )

CAILLOUËL

Pierre

CAILLOUËL

Pierre

CAILLOUËL Jean, Jehan ( ? - ? )

LEBOULLENGER Ester ( 1599 - ? )

CAILLOUËL

Pierre

CAILLOUËL

Pierre

CAILLOUËL Étienne ( 1632 - ? )

DUCHESNE Elizabeth ( ? - ? )